PERSONAL STRUGGLES: This is the Soundtrack of my Life 16 – 30

Für unser drittes Buch „#nichtgesellschaftsfähig – Musik, Psyche, Identität und Gesellschaft“ baten wir unsere Autor:innen und Interviewpartner:innen, uns zu ihren jeweiligen Beiträgen gerne noch eine kleine „Soundtrack of my Life“-Liste zum Abdruck mitzuschicken, da wir es immer interessant finden, welche Musik, welche Texte und welche Töne Menschen prägt. Manche schrieben ein paar persönliche Worte oder auch längere Absätze zu den einzelnen Liedern, manche gaben uns nur eine knappe Liste mit dem Namen des Liedes und den Interpreten – was auch völlig cool ist, eben Platz für Interpretationen.

Als es schließlich darum ging, unser Buch rund zu bekommen, suchten wir noch nach einer Klammer, die unsere Inhalte zusammenhalten würde, damit uns so eine vielfältige, in alle Richtung sprühende Publikation nicht um die Ohren fliegt. Als Eingang hatten wir bereits unser Geleitwort und den (sehr geilen) Text von Michael Kraske, aber hinten fehlte noch etwas. Ein Abschluss, der uns selbst mit einbrachte, damit klar war, wir sind nicht nur Zaungäste, Voyeure oder Beobachtende, sondern selbst Teil der Handlung. Also stellte ich meine eigene „Soundtrack of my Life“-Liste zusammen.

Etwa 125 Songs hatte ich in der engeren Auswahl und während des Schreibens – jeweils einen Text pro Tag, bevor ich ins Studio ging – kürzten wir unter großen Schmerzen alles zu 75 Songs zusammen, da ich auch nicht zu viel Raum unseres Buches beanspruchen wollte.

Die Reihenfolge der Musikstücke ist halbwegs chronologisch angeordnet und in keinster Weise wertend. All Killer, no Filler! Nur wenige Beiträge hatte ich „außer der Reihe” geschrieben und dann in die stetig wachsende Textdatei eingefügt, bis ich nach 75 Tagen den Hammer fallen lassen konnte.

Hier also die ursprüngliche Liste in unveränderter Form, mal sehr kurz, mal etwas länger – nur der Großteil der Illustrationen ist neu –, denn dafür war dann doch kein Platz mehr im Buch!

– schw

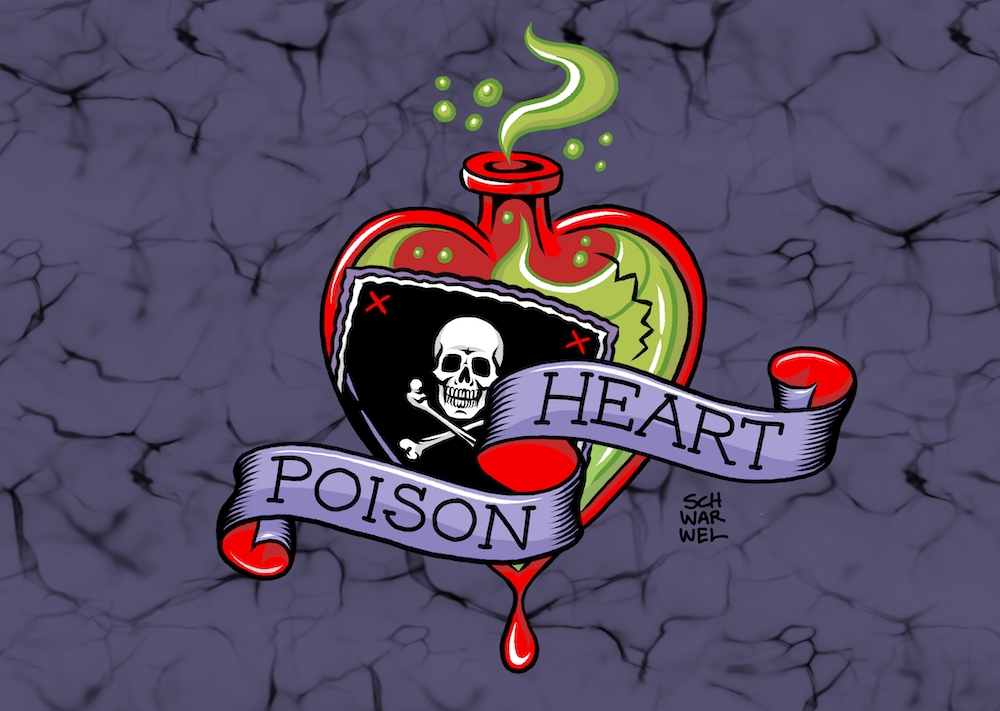

Ramones – „Poison Heart“ (27)

Meine allererste Begegnung mit den Ramones war auf einem Mixtape, das ich auf dem Fußboden im Zimmer meines best buddy sitzend hörte. Die Sonne schien durch die dreckigen Fensterscheiben und draußen war es scheiß heiß. Joey Ramone quengelte „Baby, I love You“, eine Coverversion des Ronettes-Hits vom 1980er Album „End Of The Century“, das Phil Spector mit viel Streichern, Geklimper, Dopplungen und seinem üblichen Bohei aufgetürmt hatte. Wusste ich damals alles nicht, war mir egal, war einfach zu kitschig und definitiv kein Punk! Auf dem Tape war der Song irgendwo zwischen „Personality Crisis“ von den New York Dolls und „Kick Out The Jams(, Motherfucker!)“ von MC5 – kein Wunder, dass er da keine echte Chance hatte, mich nachhaltig zu erreichen. Andererseits: Immerhin weiß ich noch ganz genau, wann und wie ich „Baby, I love You“ und die Ramones erstmals wahrnahm, also hatte er mich doch irgendwie hinterrücks infiziert.

Die zweite Begegnung mit den Ramones war eine zweigeteilte. 1984 zeigte das Westfernsehen die trashige Corman-Produktion „Rock’n’Roll Highschool“ als vormittägliche Miniserie an zwei aufeinanderfolgen Sonntagen im gleichen Zeitraum, in dem auch „Per Anhalter durch die Galaxis“ meine Welt (und die meines best buddy) erreichen und definitiv für immer verändern sollte. Wahnsinn! Hier klangen die Ramones ganz anders als auf dem Mixtape! Sie waren wild, unangepasst, rebellisch und ein bisschen infantil: die idealen Vorbilder für pubertierende Jugendliche, denen Russisch, Staatsbürgerkunde und „Langsam laufen im Treppenhaus!“ tierisch auf den Sack gingen. Auch meine Vorliebe für Pizza ist einzig diesem Film geschuldet.

Doch für eine Langzeitbeziehung mit den Ramones war ich noch nicht bereit. Sex Pistols, Slime, Scherben und Motörhead hatten mich noch fest am Haken.

Erst ein Jahrzehnt und ein paar Erfahrungen später holten mich die Ramones so richtig ab, doch noch Anfang der 1990er hatte ich sie im Haus Auensee gesehen und fand es furchtbar. Zwei Bühnenarbeiter führten Joey an den Armen stützend zum Mikroständer und holten ihn dort am Ende der Show auch wieder ab. Das war wie Hotblack Desiato im „Anhalter“! Joey war in seiner Ganzkörper-Lederphase (inklusive Handschuhe) und seine Loden waren für Punkrock ganz eindeutig viel zu lang! Er sah aus wie ein Billigmetaller mit breiter Hüfte, aber von der Bühne kam kein Metal, sondern nur undifferenziertes Geschrammel. Der Sound war scheiße, die Lightshow dämlich und überhaupt war das alles ganz schrecklich und meiner unwürdig. Spoiler: Ich stand mit meiner Crowd ganz hinten an der rechten Bar. Ein typischer Letzte-Reihe-Nörgler, ein snobistischer Alleswisser, ein Ihr-habt-doch-alle-keen-Plan-Kotzbrocken – kurz: ein Arschloch.

Als ich dann irgendwann mal zwischen Monster Magnet und Terrorgruppe ihr Debütalbum „Ramones“ in einem Rutsch hörte, war das wie eine Offenbarung. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Meine Suche hatte ein Ende. Ich war am Ziel. Innerhalb kürzester Zeit half ich mir alles auf, was die Band und ihre Mitglieder – speziell Joey und Dee Dee – je produziert, gesagt, gesungen oder geschrieben hatten. Ich las jedes Buch, ich guckte jede Tour-Doku, ich hörte jeden Live-Mitschnitt und ich krallte mir jedes T-Shirt, dessen ich habhaft werden konnte, um meine Liebe für diese Band in die Welt zu tragen.

Und trotzdem bleiben die Ramones ein ewiges Mysterium für mich. Oder gerade deshalb. Umso mehr ich über sie erfahre, umso erstaunlicher ist für mich der Umstand, wie es ihnen (trotzdem) möglich war, derart großartige und für mich echt bedeutsame Musik zu schaffen. Jedes Album ist irgendwie toll – naja, vielleicht außer „Halfway To Sanity“. Obwohl … da sind „I Wanna Live“ und „A Real Good Time“ drauf. Ach, ich weiß auch nicht. Bei diesen ganzen vollkommen unterschiedlichen Charakteren, die sich hinter dem gleichen Nachnamen verbargen und die ständig miteinander rangen, galten wohl die alten Faustregeln „Die Mischung machts“ und „Die Dosis macht das Gift“, was mich direkt in eines meiner wertvollsten Seelenlieder katapultiert:

„No one ever thought this one would survive

Helpless child, gonna walk a drum beat behind

Lock you in a dream, never let you go

Never let you laugh or smile, not you.

Well, I just want to walk right out of this world,

’Cause everybody has a poison heart“

Ton Steine Scherben – „Keine Macht Für Niemand“ (26)

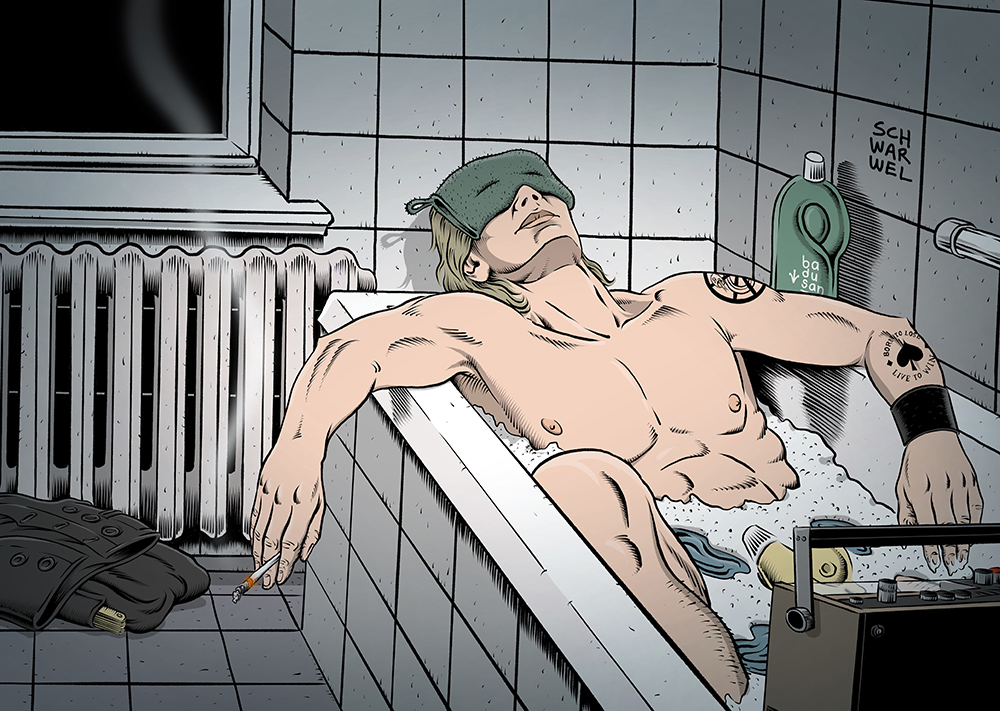

Als ich mich durch meine Dachdeckerlehre quälte, war ich bereits mit ein paar Berliner Ostpunks befreundet, die ich an den Wochenenden besuchte, so oft es nur ging. Martin gab mir öfter Tapes mit, wenn ich wieder nach Leipzig musste. Die Scherben waren auch dabei, „Live I – In Berlin“ von 1984. Dieses Album hat mir damals echt den Arsch gerettet. Es hat mich durch die Lehrzeit gezogen, die ich als dunkel, klamm und in einer Art Dämmerzustand in Erinnerung habe.

Wenn ich kaputt, zerschlagen, deprimiert, übermüdet und verdreckt vom Bau kam, ließ ich meinen Rucksack fallen, machte mir eine Wanne voll, stellte den Stern-Rekorder meiner Schwester ans Fußende und drehte auf volle Pulle. „Ich will nicht werden was mein Alter ist“, „Heut’ Nacht“, „Jenseits von Eden“ und vor allem „Keine Macht für Niemand“. Die Musik baute mich wieder auf, weckte neue Energien und gab mir einen Sinn.

„Ich bin nicht frei, ich kann nur wählen / Welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen / Ich bin tausendmal verblutet und sie ham mich vergessen / Ich bin tausendmal verhungert und sie war’n vollgefressen“

Weil ich vorher nichts von ihnen kannte, dachte ich, die Scherben würden immer so schnell spielen wie auf diesem Album, weshalb ich später reichlich enttäuscht war, dass die Studioalben so getragen daherkamen. Sie hätten damals nicht die gleiche belebende Wirkung bei mir erzielt.

Waren dann meine Finger schrumpelig und das Badewasser kalt, wurde es Zeit, mich aus der Wanne zu hieven. Der andere, der echte Teil des Tages konnte beginnen. Ich schmiss mich in meine Wohlfühlklamotten, zog die Springerstiefel an und fuhr mit der Bimmel zum Karl-Marx-Platz. „Und ich mach mich klar, reit ab in die Stadt / Such nach jemand, der dieselbe Sehnsucht hat / Heut Nacht“. Wilhelmshöhe, Café Vis à Vis, Grafikkeller – egal, Hauptsache keine Zementsäcke in die sechste Etage buckeln.

Sex Pistols – „Holidays In The Sun“ (25)

Stiefel auf Stampfasphalt marschieren immer näher. Brannng! Gitarrenakkord, vier Mal. Babababababababa, Drumbreak. Die ganze Band setzt mit dem Hauptriff ein.

„A cheap holiday in other people’s misery“ Johnny Rotten nölt über das Riff. Ausschmieren, neuer, gedämpfter Einsatz mit plautzigem Gesang.

„I don’t wanna holiday in the sun

I wanna go to the new Belsen

I wanna see some history

’Cause now I got a reasonable economy“

Mit den ersten Takten ihres Albums „Nevermind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols“ hatten sie mich sofort an den Eiern – ahem … fest im Griff. Der Sound, die Attitude, brachial, rotzig, großkotzig, immer nach vorn und absolut unwillig, klein beizugeben. Sex Pistols waren für mich lange Zeit „meine“ Band, Johnny Rotten „mein“ Sänger. Jeder Song auf dem Album war eine Kampfansage und ein herzliches „Fuck You“ an alle und jeden.

Lief ich zwei Jahre zuvor noch mit dem Sonett-Rekorder auf der Schulter durch die Gegend, um die ganze Umwelt an meinem „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“-Album von AC/DC teilhaben zu lassen, hatte ich jetzt einen Walkman (West-Mitbringsel von Omi!), mit dem ich Sex Pistols ganz für mich selbst hören konnte. Keine Umweltgeräusche, kein Außen, nur das eigene Universum. Richtig laut.

An meinem wadenlangen Cordmantel (inspiriert von den Staubmänteln in „Spiel mir das Lied vom Tod“, mit großer linker Innentasche, in der meine Ratte Douglas wohnte) hatte ich einen handtellergroßen Badge mit dem „Nevermind The Bollocks“-Plattencover drauf. Mein ganzer Stolz, zeigte das doch der Welt sofort, wie ich drauf war. Die „echten“ Punks (drei, vier Jahre älter, Schulabbrecher, Arbeitsverweigerer, Dauerbiertrinker) mobbten mich wegen diesem „Marmeladendeckel“. Ich dachte nur „Fuck You“.

Tom Waits – „The Piano Has Been Drinking“ (24)

Mit 13/14 begann ich, sehr oft bei meinem best buddy gegenüber der Alten Messe zu übernachten. Da gab es einen Fernseher im eigenen Zimmer, auf dem wir im Westfernsehen die Spielfilmreihe „Das Gruselkabinett – Mumien, Monstren, Mutationen“ mit all den Filmen, die wir liebten, gucken konnten. Es gab einen immer vollen Kühlschrank, weil seine Mutter eine Ecke weiter im „Schwarzen Schlips“ kellnerte und so immer an frische Tomaten und all das leckere Zeug heran kam. Es gab Science Fiction- und Stephen King-Bücher, einen Plattenspieler, einen Kassettenrekorder und überhaupt alles, was angehende Metalheads, die gerade AC/DC, Saxon, Priest, Maiden und Motörhead für sich entdeckt hatten, eben so brauchen. Das war Freiheit, niemand ging einem auf den Sack.

Allmählich kam dann Bier dazu, ab und an ein Pfefferminzlikör, nachts um die Häuser ziehen, die ersten Abstürze. Wenn wir reichlich blau aus der Metaldisco oder vom MCB-Konzert kamen, aßen wir Tomatenschnitten in der Küche, hörten dazu Slime und quatschten dummes Zeug, um runterzukommen. Beim Einschlafen lief meist Tom Waits. Ich konzentrierte mich auf seine klimprigen Klavieranschläge. An denen konnte ich mich orientieren, wenn der Alkoholschwindel mir die kratzige Couch unter dem Körper wegschwemmte. Waits’ knarzige Stimme war die dünne Rettungsleine, an der ich mich durch das chaotische Whiteout in meinem Kopf entlang hangelte, bis mich hoffentlich irgendwann der Schlaf aus dieser Misere zog.

Deshalb kann ich Tom Waits inzwischen nicht mehr hören. Ich hab sofort diesen schalen Biergeschmack im Mund. Diesen Geruch nach alten Kippen und Bierresten beim Aufwachen, diese pappige Körperwahrnehmung, die motorischen Unzulänglichkeiten, wenn man seine verdammten Stiefel sucht, weil man den Tag überstehen muss. Ein Elend.

„The piano has been drinking, not me, not me, not me“

The Dead Kennedys – „Holiday in Cambodia“ (23)

Das Album „Fresh Fruit For Rotting Vegetables“ gab es Anfang der 1980er im polnischen Kulturzentrum am Sachsenplatz zu kaufen. Einfach so. Eigentlich unvorstellbar. „California über alles“, „Kill The Poor“, „Chemical Warfare“, „I Kill Children“ – ein spöttischer Hit jagte den nächsten. Es ist als sicher anzunehmen, dass JEDER punky Teen in der DDR diese Platte besaß und sie als eine der größten Initialzündungen für sein Punky-Sein identifizierte. Bei mir war das auf jeden Fall so. Dass diese spezielle Musikausrichtung „Hardcore Punk“ hieß, erfuhr ich erst später, und es ist mir bis heute herzlich egal, denn es war aggressiv, es war anklagend, es war zynisch, es war bitter. Also irgendwie so wie ich. Oder so, wie ich mich selbst wahrnahm – und bis heute noch in großen Teilen wahrnehme, wenn ich jeden Tag dieser Welt gegenübertreten muss.

„Well, you’ll work harder

With a gun in your back

For a bowl of rice a day

Slave for soldiers

Till you starve

Then your head is skewered on a stake“

Girlschool – „C’mon Lets Go“ (22)

Wenn man Anfang der Achtziger Motörhead gerade als die allergrößte Band der Welt für sich entdeckt hatte, kam man auch schnell zur EP „St. Valentine’s Day Massacre“, auf der Motörhead und Girlschool als „Headgirl“ mit „Please Don’t Touch“ ein gemeinsames Cover von Johnny Kidd & The Pirates aus den End-Fünfzigern raushauten und sich mit „Emergency“ und „Bomber“ gegenseitig coverten. Kelly Johnson spielte ihre „Bomber“-Gitarre genau so laid back wie Fast Eddie und die Drums von Denise Dufort rumpelten genau so schön wie die von Animal Taylor, weshalb ich Girlschool sofort in mein Herz schloss und mich aufmachte, mir mehr von ihnen zu besorgen.

Ihre ersten Alben „Demolition“ und „Hit And Run“ ließen sich in der DDR-Metalhead-Tausch-und-Kopier-Community relativ problemlos auftreiben und neben „C’mon Lets Go“ und „Emergency“ wurden „Take It All Away“ und „Yeah Right“ zu meinen Girlschool-Allzeit-Smashern, zu denen ich meine kopierte Kassette immer wieder zurückspulte. „Gotta get away, gotta leave today, I’m gonna leave it all behind“ – Ihre Lyrics hatten wie die meisten Rocksongs jetzt nicht so die very deepe Botschaft, was aber scheißegal war, denn die Band selbst war die Botschaft! Girlschool waren die erste Frauenband im Metal, die ich bewusst mitbekam und erst L7 schafften es im Zuge des Grunge, ihnen in meiner Playlist den Rang abzulaufen, was die Abspielfrequenz der Songs betrifft. Ihren Platz in meinem Herzen haben Girlschool aber sowieso sicher.

„And don’t drink too much! – Yeah Right!!!“

John Carpenter – „Theme From The Fog“ (21)

Neben „Der Weiße Hai“ war „Nebel des Grauens“ einer dieser Horrorfilme, den mir meine Omi u-n-b-e-d-i-n-g-t auf ihrem neuen Videorecorder aufnehmen musste, damit ich sie mir immer und immer wieder angucken konnte, wenn ich die Wochenenden bei ihr verbrachte. Nudossi-Brötchen und Orangensaft zum Frühstück und dann Salzstangen und Vita Cola zum Horrorfilm. Danach war ich gerüstet für den Tag und konnte halbwegs damit umgehen, wiedermal im Scrabble oder Halma zu verlieren.

Nach „Psycho“, den ich mal als Knirps mit meiner Schwester tagsüber allein zu Hause sah und der unser beider Sehgewohnheiten für immer prägte – ich wurde zum totalen Horrorfan, meine Schwester meidet seitdem alles, was mit Horror, Tod und Angst im Film zu tun hat –, waren „Jaws“ und „The Fog“ die ersten „echten“ Horrorfilme, die mich in ihren Bann gezogen hatten. („Frankenstein“, „Dracula“ und „Die Mumie“ sind Creature Features – also M-o-n-s-t-e-r-filme –, die zählen nicht!). Und wie bereits bei „Psycho“ hatte auch hier die Musik maßgeblichen Anteil an der Wirkung dieser Filme auf mein zartes Seelchen.

Musik ist immer die Geheimwaffe, um durch eine Hintertür in dein Herz zu kriechen, sollte die Vordertür verriegelt und verrammelt sein. Carpenters Musik bewirkt bei mir sofort einen wohligen Schauer, gepaart mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit, weil sehr wahrscheinlich gleich irgendetwas Schreckliches oder Unerwartetes passieren wird. „Halloween“, „The Thing“, „They Live“, „Assault on Precinct 13“, „Escape from New York “, „Prince of Darkness“, „Vampires“ … überall ist dieses spannungsgeladene, etwas verquere, gleichzeitig warme und melancholische Element enthalten, das mich sofort auf mich selbst zurückwirft und dazu führt, dass ich einfach in die Filmhandlung einsinke wie in einen schrecklich-schönen Fiebertraum. Das hat etwas Meditatives für mich und ich kann und will mich dem nicht entziehen. Wenn ich mich nachts durch die Programme zappe und auf Tele 5 die x-te Wiederholung von „The Fog“ oder „The Thing“ läuft, bleib ich da jedes Mal hängen und lasse mich mit Carpenters Klängen sanft in eine fremde Welt gleiten.

Ennio Morricone – „Once Upon A Time In The West, 17 – L’Uomo Dell’Armonica“ (20)

Als ich das erste Mal „Spiel mir das Lied vom Tod“ in unserem Stötteritzer „Palast“-Kino sah, hat es mich weggeblasen. Bis dato bestand meine Westernwelt aus den beiden Sprücheklopf-Haudraufs Bud Spencer und Terence Hill, den sozialistischen Superindianern Chingachgook, Ulzana, Tecumseh und Osceola – die immer und alle von Gojko Mitić verkörpert wurden –, und ein bisschen John Wayne im Westfernsehen, den ich ganz schlimm fand. Western guckten sich immer irgendwie so weg. Western gehörten zu Weihnachten mit Lebkuchen, kandierten Erdnüssen und Schokoladenmenschen in Alufolie. Nicht so „Spiel mir das Lied vom Tod“! Allein die 20-minütige Eingangssequenz saugte mich in die Handlung. Alles war superlangsam, unheilvoll, bedrohlich. Gesichter, Augen, Details. Und plötzlich – Bämm! Bämm! Bämm! Bämm! – explodierte alles in einem Ausbruch von Gewalt. Sorgsam eingeführte vermeintliche Handlungsträger lagen jetzt tot im Staub und ich musste mich erstmal neu sortieren. Die Musik half mir dabei. Die Musik war Teil der Handlung, Teil der Erzählung. Alle Hauptfiguren hatten ihr eigenes Thema: Mundharmonika, Cheyenne, Henry Fonda als eiskalter Kindesmörder Frank und die göttliche Cardinale, bittersüß. Ein Soundtrack für die Ewigkeit.

Regisseur Sergio Leone war ein König des Erzählens. Und er war schlau genug, sich einen Könner wie Morricone an seine Seite zu holen. Klassiker wie die Dollar-Trilogie mit Clint Eastwood wären ohne Morricones Musik für mich gar nicht denkbar. Und denke ich mal an so einen Film, hab ich sofort einen zuverlässigen Ohrwurm, der mich durch den Tag trägt: Alles ist dramatisch, alles ist emotional aufgeladen, alles hat Bedeutung.

Die Ramones verwendeten das Thema von „The Good, The Bad & The Ugly“ bei ihren Shows als Intro und man fieberte nervös dem Ende dieses Liedes entgegen, denn wie bei „Spiel mir das Lied vom Tod“ spürte man: Wenn diese Melodie verklingt, macht es plötzlich Bämm! Bämm! Bämm! Bämm! „One! Two! Three! Four!“ Mit „Durango 95“ explodierte alles in einem erlösenden Ausbruch von (Pogo-)Gewalt.

Madness – „Tomorrow’s (Just Another Day)”/„Grey Day“ (19)

Auf meinen Nachhauseweg von der Schule wurde ich mal von einem Volkspolizisten angehalten. Er musterte mich und meine Jeanskutte von oben bis unten und schenkte meinen selbstgemachten Ansteckern und Aufnähern große Beachtung. AC/DC und Trio kannte er wohl schon, doch er blieb an einem schwarz lackierten Bierdeckelverschluss hängen, auf den ich mit dunkelrotem Klarlack „Tomorrow’s just another Day“ geschrieben hatte. Er zeigte ganz nah auf den Badge und schaute mich eindringlich an: „Und was soll das hier heißen?“ „Äh … „Morgen ist auch wieder ein Tag.“ Glaub ich.“ „Aaaha! Hm. Na, wenn du meinst.“ Mit ausladender Geste bedeutete er mir, das ich nun weitergehen durfte. Von Madness und deren Songs hatte er offensichtlich keine Ahnung.

„Trying hard, I thought I’d done my best

All my life, I can’t get no rest

Some who’ve closed the door before

Say I can’t carry on no more“

Diese Begegnung war an der Thiem-Ecke Naunhoferstraße, einen Steinwurf entfernt von einem unserer damaligen Cliquentreffpunkte an einer Parkbank, die durch ein paar Büsche gut von der Straße abgeschirmt war, sodass wir dort unsere relative Ruhe vor dem sozialistischen Alltagstrott hatten. Da saß ich manchmal ganz alleine auf der Banklehne und wartete, ob vielleicht doch noch irgendjemand zum Quatschen vorbeikommen würde. Und während ein frühsommerlicher Regen niederrieselte, dachte ich, heute sei wohl wieder so ein Tag, an dem ich besonders melancholisch bin.

„In the morning I awake

My arms, my legs, my body aches

The sky outside is wet and grey

So begins another weary day

So begins another weary day“

Dass meine Stimmung tatsächlich eher auf meine klinische Depression zurückzuführen war, wusste ich damals noch nicht, weil ich noch nichts von meiner klinischen Depression wusste. Ich wusste nur, dass ich mich weniger leer und verloren fühlte, wenn ich den Liedern von Madness lauschte. Die hatten in ihrer Traurigkeit immer etwas Tröstliches. Sie fühlten sich warm an und ich fühlte mich in ihnen geborgen. Wenigstens für drei Minuten 30. Und das ist doch schon was.

Eagles – „Journey Of The Sorcerer“ (18)

Westfernsehen war ein wichtiger Faktor für meine Sozialisation. Mein Fenster in die Welt. Und in andere Welten, in die ganze Galaxis, ins gesamte Universum … naja, und den ganzen Rest. Wenn die ersten Töne des Eagles-Songs einsetzten, saß ich gebannt vor unserem Röhrenbildschirm und für eine halbe Stunde verschwand meine gewohnte, triste Alltagswelt. Ich tauchte ein in die absurdesten Abenteuer, die ich jemals gesehen hatte, mit verdreckten Raumschiffen, unglaublich hässlichen Außerirdischen, Handtüchern, sprechenden Mäusen und einem depressiven Roboter, der mir aus der Seele sprach.

„Per Anhalter durch die Galaxis“ war 1984 das wildeste und faszinierendste, das ich bis dato gesehen hatte, und es enthielt absolut alles, was ich liebte und und mit dem ich mich identifizieren konnte und wollte! Inklusive Disaster Area, der lautesten Rockband der Galaxis! Natürlich lag ich sofort meiner Omi in den Ohren, dass sie mir bittebittebittebitte (Bitte!) das Buch zur Serie aus dem Westen mitbringt, wenn sie das nächste Mal meine Urgroßeltern besuchen würde – und sie tat es, obwohl sie Angst hatte, damit ihre Reiseerlaubnis ernsthaft zu gefährden.

Ich las das – zugegebenermaßen ziemlich dünne – Buch noch in derselben Nacht in einem Rutsch in ihrem Schlafzimmer durch, während meine Omi im Wohnzimmer schlief. Als draußen die Sonne aufging, war ich ganz ruhig, glücklich, inspiriert und beseelt – und hungrig nach mehr, weil dieses erste Buch nur etwa drei der sechs TV-Folgen abdeckte. Der Besuch des Restaurants am Ende des Universums und damit die Begegnung mit Disaster Area und Hotblack Desiato wurden erst im zweiten Buch erzählt. Es war zum Haareraufen!

Damit begann eine Reise zu Orten, an denen ich irgendetwas Anhaltermäßiges oder alles von oder über Douglas Adams auftreiben konnte – meine eigene „Journey Of The Sorcerer“. Nach dem Mauerfall war eine meiner ersten Anlaufstationen in Westberlin der Laden von Zweitausendeins, weil die exklusiv die neue Anhalter-Fortsetzung hatten. „Die letzten ihrer Art“, „Raumschiff Titanic“, „Der lange dunkle Fünfuhrtee der Seele“, „Doctor Who – Der Piratenplanet“, „The Meaning of Liff“, „Lachs im Zweifel“ … Jahaaa, ich bin ein Nerd, aber don’t panic, es ist wunderbar!

Trio – „Oder doch (Wird so schlimm nicht sein)“ (17)

Unsere Clique traf sich eine Zeitlang „am Turm“. Der stand und steht im Schönbachpark, eingebettet in einen Sandkasten, in dem keine Kinder spielen. Wir Kids – also nur die ganz coolen – aus den vier Schulen des Einzugsgebietes trafen uns da, um erste Erfahrungen mit Alkohol, Zigaretten, Musik und dem (zumeist) anderen Geschlecht zu machen. Vertreter der deutschen Volkspolizei kamen auch regelmäßig zu Besuch, um uns klarzumachen, das wir auch hier am Turm nie wirklich mal für uns sein konnten. Aber meistens ließen sie uns gewähren.

Manchmal gab es Westbesuch, wenn einer von uns einen Cousin aus Wuppertal mitbrachte, der mit seinen Eltern ein paar Tage die Ostverwandschaft besuchen musste, um „echten Kaffee“, Seife und etwas Zivilisation in das Land der kommunistischen Barbarei zu bringen. Einer dieser Westcousins sah aus wie ein verwegener Matrose, das Nikki mit rot-weißen Querstreifen, die Jeans etwas hochgekrempelt, ein Ohrring und die Haare ein bisschen verwuschelt. Er sagte, er sein ein Punk und als Beweis hatte er ein Mixtape dabei. Die Neue Deutsche Welle war im vollen Gange und auf dem Tape war nicht ein einziges Punkstück, dafür aber jede Menge NDW-Songs von Ideal über Abwärts, Wirtschaftswunder, Der Plan oder DAF bis Trio. Bingo! Dann bin ich jetzt auch Punk!

Solche Mixtapes wurden eifrig kopiert und wenn jemand noch etwas anderes von einer der Bands hatte, wurde auch das kopiert. So kam man durch Tauschhandel und Eigeninitiative eigentlich an alles, was das Herz begehrte. Und mein Herz begehrte Trio: „Los Paul“, „Kummer“, „Halt mich fest ich werd verrückt“ oder eben gerade „Oder doch (Wird so schlimm nicht sein)“, von dem ich nur die Liveversion kannte (weil es nur die Liveversion gab, da der Text als zu anstößig für eine Plattenveröffentlichung galt), deren von Stephan Remmler gesprochener Mittelteil mich nachhaltig prägte:

„Wird so schlimm nicht sein? Ihr sagt das so! Mann, das war ein Scherz jetzt. Ich war gar nicht richtig tot. Aber ist das denn noch ein Scherz, wenn die einen am Verrecken sind und die anderen rufen „Wird so schlimm nicht sein?“ Ist das die Neue Deutsche Fröhlichkeit? Man sagt ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten, ne? Man könnte auch sagen: Ganz zuletzt lacht überhaupt keiner mehr! Wie dem auch sei …“

KISS – „Beth“ (16)

Als 12-Jähriger mit einem Faible für gefährliche Musik fand ich die Bravo-Storys über KISS immer Wahnsinn. Diese Masken-Make-ups! Diese irren Kostüme! Und Gene Simmons war mit seinem Axtbass, seiner langen Zunge und dem Feuer- und Blutgespucke definitiv der härteste Hund der Welt! Ein Schulfreund hatte eine Mini-Bravo von KISS – 16 oder 32 Seiten in Postkartengröße –, die ich mir immer und immer wieder ausgeborgt habe, weil ich mich an den Fotos nicht satt sehen konnte. Als ich dann das erste Mal tatsächlich einen KISS-Song HÖRTE, war ich wirklich tief enttäuscht. Das war ja Disco!

Okay, „I Was Made For Lovin’ You“ ist natürlich der untypischste Song der Band, aber eben auch ihr Welthit, ohne den viele (wie wahrscheinlich ich) nie etwas von KISS gehört hätten. Andererseits: Wegen ihres alten Logos, das mit zwei SS-Runen (???) daherkam, sorgten sie natürlich für Aufmerksamkeit, ihre Make-ups machten sie geheimnisvoll und ich verlor als Teen definitiv das Interesse, als sie sich unmaskiert präsentierten. Irgendwelche Rockvögel aus dem Glam-Zirkus.

Meine zweite KISS-Phase hatte ich Ende meiner Zwanziger. Da hörte ich mich durch ihr gesamtes Oeuvre, während ich unter Einfluss von Zigaretten und Alkohol in meinem Arbeitszimmer hockte und Comics zeichnete. So stupider Hardrock ohne nennenswerte Aussagen war ideal als Kulisse. KISS waren ja selbst Comichelden, mit eigenen Serien von Marvel und Image.

Als ich auf einer Goldparty meiner damaligen Auftraggeber neben Gene Simmons, der zusammen mit Paul Stanley Überraschungsgast der Sause war, am Pissbecken stand, war das irgendwie sehr ernüchternd. Man tauschte das übliche „How are you doing?“ – „Great! I love Germany!“ aus und ich versuchte, NICHT auf Genes Schwanz zu schielen, von dem er der Welt schon so viel Großes mitgeteilt hatte. Dabei stieß mir „Christine Sixteen“ sauer auf, da ich selbst Ziehvater einer Heranwachsenden war. „I don’t usually say things like this to girls your age / But when I saw you coming out of school that day (Christine sixteen) /That day I knew, I knew / I’ve got to have you, I’ve got to have you“ – Diesen Song schrieb 1977 ebenjener neben mir pinkelnde Gene Simmons für ihr 1977er Album „Love Gun“. Das heißt, damals war er 28, 29. Hm, das gehörte definitiv nicht in die Welt, die ich mir für meine Tochter wünschte.

KISS waren sowohl mein Eingang zur als auch mein Ausgang aus der Welt des Cockrock, wo Männer in einer Männerwelt damit pranzen, was für geile, immer bereite Hechte (ja, Aale läge näher) sie doch sind. Einfach die Größten und – um bei KISS zu bleiben – die Hottesten. Ach, die Reichsten natürlich auch – Simmons und Stanleys Gespür für Marketing und ihre „Alles muss raus!“-Mentalität will ich nicht unter den Teppich kehren.

„Beth“, meines Wissens der einzige Song, den Drummer Peter Criss für KISS geschrieben hat, liebe ich für sein untypisches Arrangement mit Streichern und so (Vorsicht, Ballade!) und für diese unglaublich naive Sicht auf die Welt, die Criss da beschreibt, wenn er „mit den Jungs“ die ganze Nacht spielen muss, um den richtigen Sound zu finden, und deshalb, Beth, leiderleiderleider einfach nicht nach Hause kommen kann. Der Job ist die Hölle!