INTERVIEW „Leipzig von oben – Vom Leben und Sterben” (2016)

In der einfühlsamen und mitreißenden Geschichte von „Leipzig von oben“ begleiten wir einen Leipziger Autoren, der die Aufgabe hat, das Drehbuch für ebendiesen Film zu schreiben, welcher gerade im Rahmen der Feierlichkeiten zu 1.000 Jahre Ersterwähnung Leipzigs entsteht.

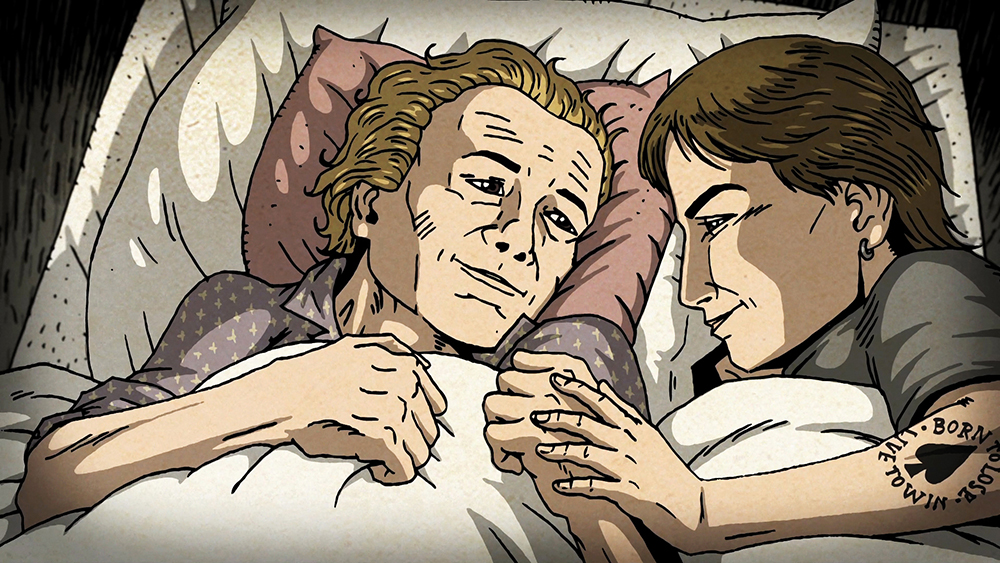

Während sich unser Autor mit der Recherche zur Stadtgeschichte und seinen Ideen und Ansätzen für die Story herumschlägt, ist er im Privaten in die häusliche Pflege und Betreuung seines sterbenden Vaters eingebunden.

Wir treffen den Autoren in der elterlichen Küche sitzend an, wo er die Nacht zwischen seiner Schreibarbeit am Laptop und dem Sterbebett seines Vaters im benachbarten Wohnzimmer verbringt.

Dabei entspinnt sich in seinem Kopf eine Assoziationskette aus Erinnerungen, die neben dem Schmerz des Abschiednehmens auch immer die schönen, wichtigen und skurrilen Momente an Orten, mit Persönlichkeiten und Bürgern hervorbringt, die mit seinem und dem allgemeinen Leben in Leipzig fest verankert sind: mit dem Völkerschlachtdenkmal und dem Südfriedhof, mit der Friedlichen Revolution, der Judenverfolgung, den PEGIDA-Demonstrationen, mit dem Gewandhaus, dem St. Georg, dem Clara-Zetkin-Park und mit der Thomaskirche … mit Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen Ouvertüre zu „Ein Sommernachtstraum“ op. 21, eingespielt vom Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Masur, „Leipzig von oben“ die musikalische Umrahmung gibt.

Unser Autor lässt sich treiben in diesen Erinnerungen und Geschichten, die ihn mit seiner Familie und mit seinen Freunden ebenso verbinden wie mit Leipzig selbst, wo er ebenso geboren wurde wie vor ihm sein Vater und nach ihm sein Sohn und sein Enkelsohn. Dieser Film ist kein Sightseeing mit dem Hop-on-hop-off-Bus, der uns nur an den Gebäuden der Stadt vorbeifährt, während der bemützte Stadtführer fröhlich plaudert, und der uns mal irgendwo für ein Foto und einen Kaffee kurz verweilen lässt – dieser Film ist eine Einladung in das echte Leben hinter den Fassaden dieser Stadt, um davon zu erzählen, wie es sich anfühlt als ein Einwohner der „Bach-Stadt“, der „Heldenstadt“, wie es so ist als ein Bürger von „Hypezig“.

Dieser außergewöhnliche autobiografische Kurzfilm ist keine reine Nabelschau und es ist ein positiver Film trotz oder gerade weil der behandelten Themen und mitunter auch Tabuthemen.

Jessica: Der Titel deines Filmes ist „Leipzig von oben“ und es geht um 1.000 Jahre Leipzig, Leben und Sterben, die Menschen in Leipzig. Wie passen Titel und Inhalt zusammen, weil man sich bei diesem Titel doch schon etwas anderes vorstellt?

Schwarwel: Echt? Was denn? „Von oben“ verstehe ich hier als Übersicht, als Überblick oder als Draufschau … und bei solchen Themen natürlich auch als Reflexion – passt doch wunderbar! Im Moment habe ich noch den Vorteil, dass ich die Bilder ja schon im Kopf und teilweise skizziert habe und insofern weiß, dass der Titel im Film auch entsprechend bedient und illustriert wird – so, wie es im Titelmotiv ja auch schon zu sehen ist …

Jessica: Ist „Leipzig von oben“ eine Weiterführung eurer Trickfilme „Richard – Im Walkürenritt durch Wagners Leben“, „1813 – Gott mit uns“ und „1989 – Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer“? Und wenn ja, wie gliedert sich dieser Film in den Kontext ein?

Schwarwel: Irgendwie schon … Die Filme sind alle einzeln und auf ihr jeweiliges Thema fokussiert entstanden. Sie stehen jeder für sich allein, aber in der Art der Entstehung und der gleichzeitigen Entwicklung unseres Studios ist es doch auch eine Weiterführung.

Konkret bei „1989 – Unsere Heimat …“ habe ich ja schon die Vita meiner Familie als biografisches Grundgerüst genommen, um so ein komplexes und eigentlich ziemlich theoretisches Thema emotional zu binden – dass ich jetzt in „Leipzig von oben“ so viel mehr ins Detail gehen würde und der Film jetzt eine Quasi-Fortsetzung von „1989 – Unsere Heimat …“ ist, wusste oder gar ahnte ich vor einem Jahr aber noch nicht mal.

Jessica: Deine Filme „Schweinevogel“ und „Herr Alptraum“ sind lustig und fantastisch mit knuddeligen Cartoon-Figuren, während deine letzten drei Trickfilme realistische Themen, Geschichte und Selbsterlebtes aufgreifen mit wirklichkeitsgetreu gezeichneten Figuren. Wie kam es zu diesem „Wandel“? Was ist das Besondere für dich an dieser Thematik und warum machst du sowas zum Inhalt deiner Filme? Ist es authentischer, vor allem für den Betrachter, wenn man Biografisches künstlerisch umsetzt?

Schwarwel: Hm. Keine Ahnung. Hat sich irgendwie so ergeben. Die letzten Filme entstanden ja, weil es als Anstöße Jubiläen zu Wagner, 1813 und 1989 gab. Und jetzt die 1000 Jahre Leipzig – das heißt, man hat für die Themen auch ein Publikum, das das vielleicht sehen will, weil die Aufmerksamkeit ohnehin darauf gerichtet ist … Das waren und sind auch alles Themen, die mich privat so stark interessieren, dass ich mich gern auch länger damit beschäftigen und damit arbeiten wollte. Die Recherche für die Drehbücher und die Treffs mit den Themenspezies sind da immer sehr erhellend und machen Spaß. Auch das Gekniffel, wie man den sich stapelnden Wissenswust dann in eine funktionierende Geschichte packt, ist super …

Dass der Stil und der Look des Filmes und der Figuren dann dem Inhalt angepasst sein müssen, ist auch irgendwie klar – bei „1989 – Unsere Heimat …“ haben wir auch ganz bewusst mit den verschiedenen Stilen von cartoony über semi-realistic bis realistic gearbeitet, um so tiefer in die Geschichte zu führen … witzig anfangen und dann die Daumenschrauben fester ziehen …

Bei „Richard“ hab ich mir das selbst noch nicht zugetraut, weshalb der Stil durchgehend semi-realistic gehalten ist. Und bei „1813“ sind es in meinen Augen vor allem die gewählten Falschfarben, die die Handlung so intensiv wahrnehmbar machen.

Selbsterlebtes ist natürlich per se authentischer und griffiger, weil ich mich als Schreiber mit der Materie auskenne und nichts schildern brauche, was ich nur vage kenne oder mir als Bücherwissen aufhelfen muss. Es fällt mir selbst auch leichter, die Orte und Szenen dafür zu visualisieren, weil ich mich an der Realität entlanghangeln kann. Obwohl ich mich auch bei „Schweinevogel“ am realen Leben orientiert habe … der Hügel, auf dem Schweinevogels Bauwagen steht, ist der gleiche, auf dem mein Alter Ego in „Leipzig von oben“ hockt, um auf die Stadt zu schauen.

Für die meisten Sachen, die etwas umfangreicher sind, entwerfe ich Landkarten oder Miniskizzen, um mich zu orientieren. In „1813“ gibt es auch eine „geheime Landkarte“, die mir geholfen hat, mich durch die Handlung zu wursteln, da ich diese an dem Stadtgang des Pfarrers und seines Begleiters festgemacht habe, die da einen Tag unterwegs sind, um von der Dorfkirche nach Leipzig und zurück zu kommen.

Jessica: Leben und Sterben, Krankheit und Tod. Warum hast du dich entschieden, dich damit in diesem Trickfilm auseinanderzusetzen? Sind das nicht Tabuthemen in unserer Gesellschaft, über die niemand so wirklich in der Öffentlichkeit sprechen und sich persönlich selbst damit auch nicht auseinandersetzen möchte? Ist es ein Ansatzpunkt, dies mit einem Trickfilm aufzuweichen? Warum ist es wichtig, dass sich Menschen dem nicht verschließen?

Schwarwel: Keine Ahnung, ob sich andere damit auseinandersetzen wollen. Ich fänds schön, wenn es jeder täte, weil dann auch dem Leben mehr Achtung entgegengebracht werden würde. Ich selbst beschäftige mich mit dem Tod schon, solange ich denken kann … Sicher durch Verlustängste hervorgerufen und später durch die Tode von Menschen und Tieren in meinem Leben weiter befeuert, aber es gab eigentlich nie eine Zeit, in der das für mich nicht Thema war. Bspw. meine Faszination für Horrorfilme, -bücher und -comics kommt auch durch dieses scheinbare Mysterium des Endlichen, des Absoluten, der Leere, wasauchimmer. Das macht erst mal Angst, logo. Natürlich ist mir klar, dass echte Krankheit, echtes Sterben und der echte Tod jetzt nicht die Themen sind, bei denen sofort jeder freudestrahlend „Hurra!“ schreit und hernach plaudernd ins Gespräch einstimmt, weshalb ich auch selbst etwas gehadert habe, als mir schließlich klar war, dass genau das die Drehbuchidee für „Leipzig von oben“ sein würde. Das Sterben meines Vaters und unser – also auch sein – Umgang mit der Situation waren jedoch so natürlich und es fühlte sich alles den Umständen entsprechend richtig und okay an, dass mir das ein guter Stoff schien, den man auf dem Wege eines solchen Trickfilmes mit anderen teilen kann – auch um vielleicht sogar Ängste zu nehmen oder eine erste Handreiche geben zu können.

Der momentane Umgang mit Leiden und Tod in unserer Gesellschaft ist leider genau so technisch und abstrakt wie die Fleischproduktion – am besten, sowas findet weit weg von der Mitte der Gesellschaft statt, weil es so unangenehm und unheimlich ist. Bitte nicht dran denken!

Aber warum nicht? Es betrifft uns schließlich alle, jeden Einzelnen. Da wäre es doch viel sinnvoller, wir lüften mal den Vorhang und lassen frische Luft rein.

Wenn unser Film dabei helfen kann, ein natürlicheres Verhältnis zu Krankheit, Sterben und Tod zu finden, wäre das großartig.

Jessica: Ist es für dich nicht unglaublich schwierig, den Tod deines Vaters, sein Sterben und die Erinnerung an euer gemeinsames Erleben und Leben in einem Film zu verarbeiten und noch dazu zeitlich so nah am Geschehenen – du schriebst dein Drehbuch ja, während du am Sterbebett deines Vaters wachtest? Oder ist es deine Verarbeitung mit seiner Krankheit und seinem Tod – ohne dass es eine persönliche Nabelschau ist, sondern eine allgemeingültige Geschichte für alle Zuschauer, die in jedem etwas hervorruft?

Schwarwel: Die Situation beim Drehbuchschreiben in der Küche meiner Eltern, mit meinem Vater und meiner Mutter im Wohnzimmer und meiner Schwester und meinem Neffen oben im Schlafzimmer war schon etwas surreal. Andererseits fühlte es sich auch vollkommen normal an – und nur deshalb hab ich den angefangenen Text auch bis zum Morgengrauen bis zu Ende durchgezogen.

Wenn es sich falsch angefühlt hätte, hätte ich die Idee sofort begraben. Allen Beteiligten bzw. zu Handlungsträgern Gewordenen habe ich das Skript auch zu lesen gegeben, bevor wir weiter damit gearbeitet haben, weil ich dafür schon den „Familiensegen“ haben wollte, da alles andere nicht okay gewesen wäre. Schließlich müssen sie dann das Endergebnis mittragen, obwohl sie gar nichts dafür können. Das ist schon weit rausgewagt. Aber wie gesagt: Solange es für alle okay geht, ist es in Ordnung. Und ich glaube, die Beschäftigung mit dem Skript und jetzt mit dem Film hilft uns allen auch dabei, mit dem Tod meines Vaters klarzukommen, wobei ich da tierisch aufpasse, dass es kein öffentliches Auswalzen der eigenen „Leidensgeschichte“ wird, sondern wir immer dabei sind, einen Film zu machen, der für unbeteiligte Zuschauer ein guter und schöner Film sein soll. Einen Egotrip will ich da nicht.

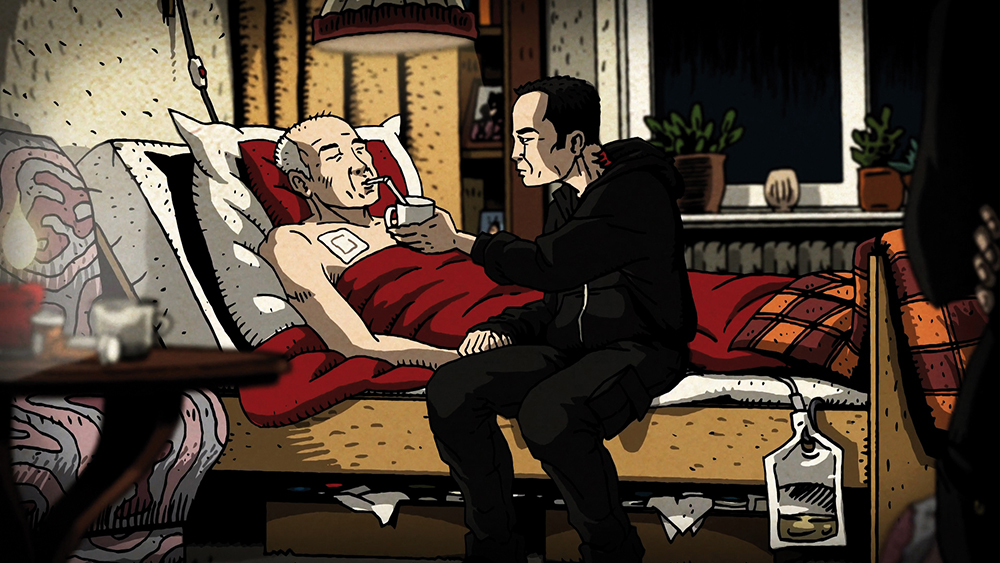

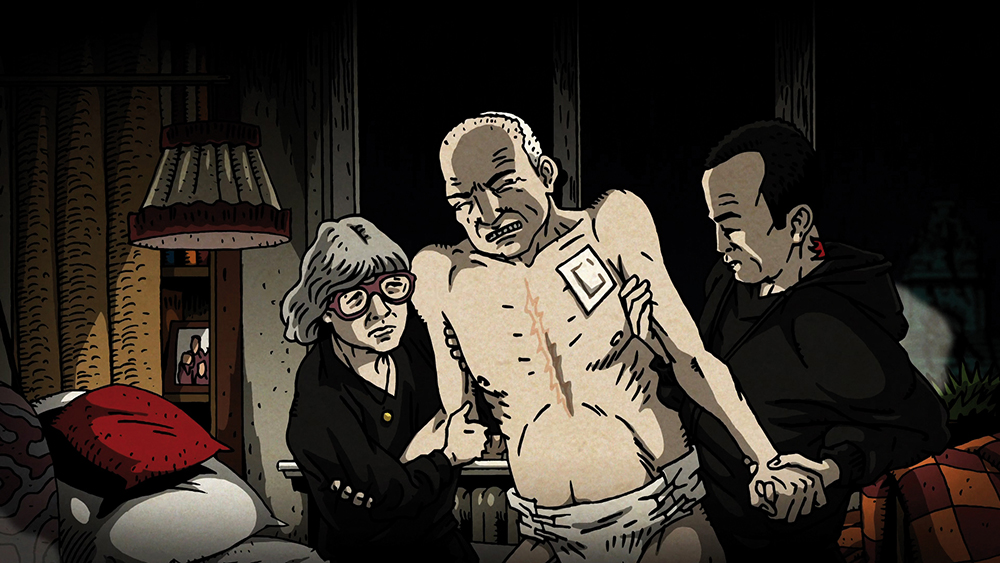

Jessica: Warum empfiehlst du Sterbegleitung zu Hause, in häuslicher Umgebung zusammen mit der Familie? Wie kann man sich eure familiäre häusliche Sterbebegleitung deines Vaters vorstellen, wie habt ihr das realisiert?

Schwarwel: Empfehlen, hmja …

Letztlich hängt das sicher immer mit der Situation der einzelnen Menschen zusammen. Wir hatten das Glück, dass sowohl meine Mutter als auch meine Schwester und meine Freundin aus dem medizinischen Bereich kommen – da ist eine häusliche Betreuung im Krankheits- oder Sterbefall natürlich leichter zu realisieren als in Familien, in denen niemand mit diesem Bereich zu tun hat und dadurch ausschließlich auf Pflegedienste angewiesen ist. Da ist man ja mit dem Entleeren eines Katheders schon restlos überfordert, von Medikamentenverabreichung mal ganz abgesehen.

Als meine Mutter noch arbeitstätig war und ihre sterbende Mutter in meinem Elternhaus pflegte, ging das auch nicht lange gut, weil einfach die Zeit fehlte – das ist auch Teil des Films geworden.

Generell halte ich ein Abschiednehmen und ein würdevolles Sterben – am besten zu Hause – schon für den Idealfall, da alle Beteiligten so auch genug Zeit haben, mit der Situation umzugehen und aktiv miterleben können, was vor sich geht. Das nimmt den Schrecken und macht das Sterben zu einem natürlichen, wenn auch schmerzhaften Prozess. Bei Abstechern ins Krankenhaus ist das einfach kaum möglich und irgendwie fühlt man sich da auf Station auch immer irgendwie reingeborgt … Mir gings jedenfalls so.

In unserem Fall will ich diese Erfahrung auf keinen Fall missen, das war sehr wichtig. Und das ging uns allen so. Auch, dass seine Freunde, Bekannten und die ganze Großfamilie Zeit und Gelegenheit hatten, zu seinen Lebzeiten und nach seinem Tode am Bett meines Vaters zu sitzen, solange sie wollten, war enorm wichtig, tröstlich und hilfreich für jeden Einzelnen.

Wenn man also irgendwie die Möglichkeit hat, den Abschied von einem geliebten Menschen in seiner gewohnten Umgebung zu gestalten, würde ich jedem dazu raten, das unbedingt wahrzunehmen.

Jessica: Tränen, Trauer, Tod, Schmerz und Vergänglichkeit. Leben. Wie gehst du mit dem Sterben und dem Tod geliebter Lebewesen um? Kannst du aufgrund deines eigenes Erlebens und Empfindens anderen Menschen eine Empfehlung geben, wie sie sich selbst mit dem Tod, ihrem eigenen und dem anderer, auseinandersetzen können, um zu lernen, damit umzugehen und es eben nicht zu unterdrücken und wegzuschieben?

Schwarwel: Nach meiner Erfahrung ist aktive Teilhabe das Einzige, was einem dabei hilft, mit Verlust und dem damit verbundenen Schmerz umgehen zu lernen. Wenn ich mich in mein Schneckenhaus aus Angst, Zweifel und Ohnmacht verkrieche, nährt das meine Ängste und Zweifel und die Ohnmacht nur umso mehr und ich fühle mich mehr und mehr einem nebulösen, es mit mir schlecht meinendem Schicksal ausgeliefert, das alles hinwegrafft, was eine Bedeutung für mich hat. Wenn ich das zulasse, hat der Tod schon gewonnen. Wir sind aber hier, um zu leben – tot werden wir dann nach unserer kurzen Existenz sowieso für alle Ewigkeiten sein, da kann ich die Zeit davor auch nutzen, um zu interagieren, um etwas zu bewegen, um mich zu bewegen: um am Leben mit den anderen teilzunehmen. Diese unaufhaltsame Vergänglichkeit allen Lebens inklusive aller Menschen, Tiere und Pflanzen, die ich kenne und liebe, versuche ich mir ständig bewusst zu halten, um die kurze Zeit auskosten zu können, die ich mit diesen Menschen, Tieren und Pflanzen verbringen kann. Das ist im Alltag und in unserem „normalen Leben“ natürlich schwer, weil man sich in dieser lauten Welt ständig hin- und hergeworfen fühlt und jeden Tag irgendetwas Neues die Sicht auf den Himmel zu versperren scheint. Aber ich glaube, genau darum geht es: Sterben und Tod sind ein natürlicher Prozess, der unserem Leben überhaupt erst einmal Wert verleiht. Da wäre es unsinnig und vollkommen nutzlos, sich abzuwenden.

Jessica: Gibt es deiner Meinung nach in Deutschland und international eine „würdige“ Sterbekultur? Was wünschst du dir, um eine intensivere Sterbebegleitung und Auseinandersetzung mit dem Sterben zu gewährleisten?

Schwarwel: Soweit ich das erlebe, ist gerade gesamtgesellschaftlich ein bewusstes Hin- bzw. Zurückwenden zu einer besseren Pflege- und Sterbekultur im Gange. Kann auch sein, dass ich da in meiner eigenen Filterblase feststecke, weil wir uns auch als Studio Glücklicher Montag in den letzten Monaten und Jahren mehr und mehr selbst mit solchen Themen auseinandersetzen, doch ich glaube schon, dass die Wahrnehmung mich da nicht allzu sehr trügt. Nach so vielen Jahren exzessivem Kapitalismus mit diesem sinnlosen Streben nach möglichst vielen irdischen Gütern ist der Bogen ziemlich überspannt und verschiedene Gruppen der Gesellschaft suchen m. E. unabhängig voneinander nach anderen, neuen Wegen, Zufriedenheit, Sicherheit oder innere Ruhe für sich zu finden, da sich inzwischen wahrscheinlich herumgesprochen hat, dass man nichts von all dem, was wir anhäufen, mitnehmen kann. Da ist eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte wie Familienzusammenhalt, würdevoller Umgang miteinander und Pflege der Bedürftigen doch gar nicht so schlecht. Wenn der Staat mehr Geld und Vertrauen in soziale Einrichtungen, heimische Pflege und besseren Ethikunterricht investieren würde statt den Sozialabbau voranzutreiben, könnte man auch angstfreiere und offenere Bürger „herstellen“, die ihre eigenen Eltern oder Großeltern nicht in Sterbeheime weit von sich weg abschieben oder abschieben müssen, sondern die sich kümmern und die es als Privileg empfinden, diese schweren Zeiten mit ihren Angehörigen verbringen zu dürfen. Ich empfinde das jedenfalls so. Aber daran müsste ein Staat natürlich auch spürbar interessiert sein. Doch gerade dieser Sozialabbau führt meiner Meinung nach dazu, dass sich verschiedene Interessengruppen selbst organisieren und versuchen, die Defizite auszugleichen, die durch eine Fokussierung des Staates auf reine Wirtschaftlichkeit entstehen und entstanden sind. Was ich mir wünsche, wäre eine staatlich gestützte intensive Auseinandersetzung mit Krankheit und Leid, mit dem Sterben und Tod vom Kindesalter an, in der KiTa, in der Schule, beim Studium und in der Ausbildung – an meinen noch sehr jungen Enkelkindern sehe ich ja, wie natürlich und angstfrei sie mit solchen Themen umgehen, egal, ob sie mit meinem sterbenden Vater und dessen Leichnam zusammenkamen oder den Tod unserer Leguane begleitet haben, die sie vorher immer mit gefüttert und gepflegt haben. Da können Erwachsene noch viel lernen.

Jessica: Sind deines Erachtens Krankheit (physisch wie psychisch) und Tod Tabuthemen in unserer Welt und wenn ja, was könnten die Gründe dafür sein? Was kann jeder Einzelne dafür tun, um dies zu verändern?

Schwarwel: Ja, Krankheit und Tod werden in unserer Gesellschaft oft und gern verdrängt, an den Rand und außerhalb unserer Sichtweite geschoben. Ist ja unangenehm, sich damit zu befassen. Dadurch entsteht der falsche Glaube, sowas passiert immer nur den anderen. Im Zuge der immer stärkeren Verstädterung während der Industriellen Revolution hat sich das verselbständigt. Wo vorher unter einem Dach geboren, gelebt und gestorben wurde, sind jetzt Krankenhäuser und Hospize irgendwo am Rande der Stadt und Seniorenwohnheime außerhalb der Wahrnehmung, wenn man auf dem Weg ins Büro ist. Ganz, ganz furchtbar. Staatlich gefördertes Wirtschaftswachstum wird über die Familie und soziale Themen gestellt. In so einem Klima rücken Krankheit und Tod natürlich irgendwo an den Wahrnehmungsrand und wir werden zu emotionalen Krüppeln, weil wir den normalen Umgang miteinander verlernen – wenn jemand ernsthaft erkrankt, wird er ins Krankenhaus gebracht, die kümmern sich dann schon. Alles ist auf die bestmögliche Funktionalität des Menschen eingerichtet – Depression heißt jetzt Burn-out, Krebskranke kommen sich wie Störenfriede vor, weil sie anderen zur Last fallen. Es war anfangs keine Absicht, diese Themen in unserem Film so prominent anzusprechen – das hat sich einfach durch die Art der Erzählung und durch die Darstellung so ergeben. Und durch die Aneinanderreihung verschiedener Situationen, in denen Krankheit, das Sterben und der Tod eine Rolle spielen, gewannen diese Themen an Kraft. Bspw. in Gesprächen mit Menschen aus der Palliativmedizin und mit Hospiz-Angestellten und -Ehrenamtlern auf der „Leben und Tod“-Messe in Bremen, wo wir unseren Film im Rohschnitt zeigten, kam immer wieder das Feedback, wie wichtig es ist, den natürlichen Prozess des Sterbens und die Vergänglichkeit wieder in den Fokus unseres Lebens zu bekommen. Die Auseinandersetzung mit unseren Kranken und Sterbenden ist neben der Last, die man sich aufbürdet, vor allem eine große Bereicherung fürs eigene Seelenleben. Mir ging und geht das jedenfalls so. Man bekommt im ungezwungen, offenen Umgang mit leidenden Familienmitgliedern oder Freunden auch sehr viel zurück. Das kannste mit Geld nicht kaufen.

Jessica: Erfordert es nicht Mut und die Akzeptanz des eigenes Selbst, solche intensiven, autobiografischen Trickfilme zu machen? Du zeigst dem Betrachter schon sehr offen deine Seele und dein Leben … Würdest du dir wünschen, dass das mehr Künstler machen, dass es mehr Bücher, Filme und Kunst in dieser Art gibt? Warum, meinst du, scheuen sich viele davor?

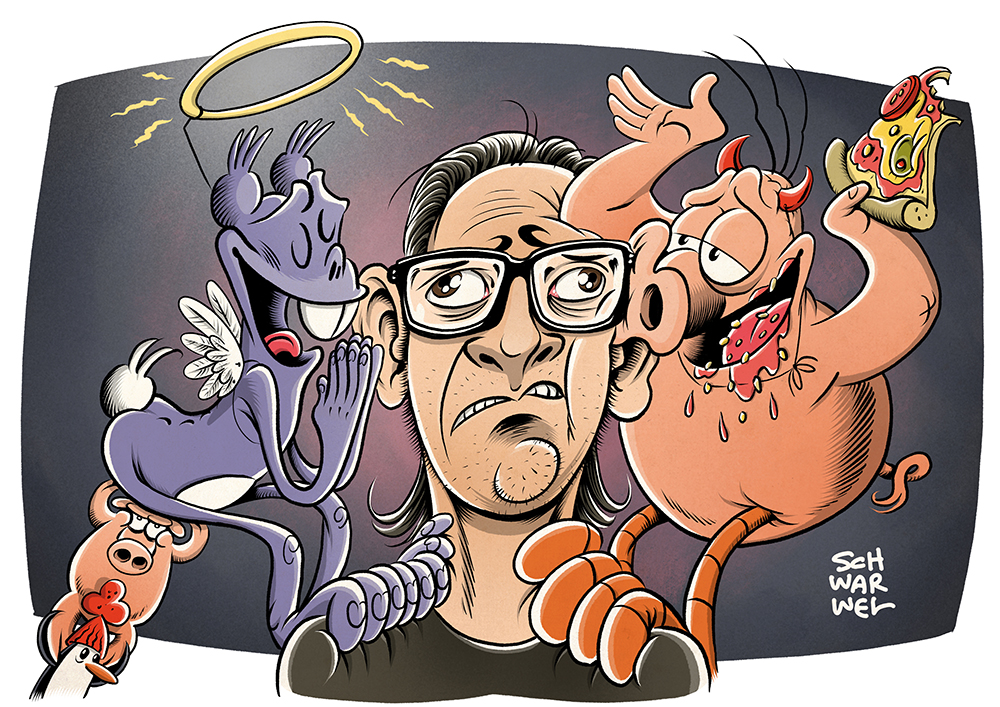

Schwarwel: Es ist fürchterlich anstrengend. Man glotzt ziemlich tief in die eigenen Abgründe und das ist höchst unangenehm, schmerzhaft. Die romantische Vorstellung, das eigene Selbst wäre ein edles, erhabenes Wesen und man will immer nur das Beste für alle, geht dabei komplett zu Bruch, denn wir sind nun mal Menschen und keine Götter. Auf einer Schulter sitzt ein Engel, auf der anderen der Belzebub. Und wie das so ist, wenn man zu lange in den Abgrund schaut: Dann schaut der Abgrund auch in dich hinein. Wie das andere mit ihrer Kunst machen, müssen sie natürlich selbst wissen. Für mich jedenfalls hat künstlerische Auseinandersetzung mit dem Leben auch immer was damit zu tun, dass man sein Selbst einbringt und mal alles in die Waagschale wirft. Sowas wächst erst mit der Zeit und die Ventile müssen sich dabei auch langsam öffnen, weil dir sonst alles um die Ohren fliegt. Unsere … meine Trickfilme sind da sehr interessant. Der erste — „Schweinevogel“ – ist vollgepackt und wild und laut. Da musste erstmal alles irgendwie raus. Im zweiten, „Herr Alptraum“, der ja von Christian von Aster geschrieben und gesprochen wurde, habe ich mich auf die Darstellung konzentriert, auf das Fachliche, wie man Emotionen im Trickfilm auf möglichst einfache und einprägsame Weise vermitteln kann. Bei „Richard“ gings dann schon langsam ans Eingemachte: Als zentrale Szenerie wählte ich den Tag, an dem er starb, und seine Geschichte erzählte ich als Rückschau auf sei vollgepacktes Leben. Das geht natürlich nicht, wenn man sich nicht selbst voll darauf einlässt. In „1813“ wollte ich die persönlichen Schicksale einzelner Menschen, die von der Völkerschlacht erfasst wurden, in den Fokus bringen. Das Schreiben des Drehbuchs und das Storyboarding sitzen mir heute noch in den Knochen – damit tat ich mich wahnsinnig schwer, weil ich die Personen im Trickfilm so nah und real wie möglich an die Zuschauer:innen bringen wollte. Und das geht natürlich nur, wenn ich sie zuerst an mich selbst heranlasse. Für alle im Film Handelnden hatte ich mir reale Vorbilder aus dieser Zeit aus Tagebüchern und historischen Schilderungen der Völkerschlacht gesucht, damit die Schicksale nicht hingehunzt und auswechselbar wirkten, sondern damit sie nachfühlbar rüberkommen. Das war schon sehr, sehr intensiv beim Machen. Darauf aufbauend kam dann „1989 – Unsere Heimat …“, wofür ich die Vitas von meiner Schwester und mir als Ausgangspunkt und für die Hauptcharaktere wählte. Damit kenne ich mich aus, da muss ich nichts an den Haaren Herbeigezogenes erfinden, sondern brauchte „nur“ erzählen. Durch die zweite Ebene der kleinen Funny-Figuren konnte ich auch die Schrecken der Teilung und des Schießbefehls so darstellen, dass man als Zuschauer mit den Knuddelleuten mitfühlen kann. Bei Workshops zum Thema ist es immer ein großer Moment, die Reaktionen der Betrachter zu sehen, wenn plötzlich aus dem Nichts heraus dieser kleine, niedliche Republikflüchtling von einem Grenzsoldaten brutal und blutig niedergestreckt wird. Ab da sind die Leute knallwach und verfolgen die Geschichte bis zum Ende. Mir tut es jedes Mal aufs Neue leid um diesen kleinen Kerl, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte. Und um den Grenzer, der jetzt ein Mörder ist. Folgerichtig konnte ich mit „Leipzig von oben“ noch einen Schritt weitergehen und es fühlte und fühlt sich absolut richtig an, wie die Geschichte erzählt wird. Bei der Arbeit an diesem Film war mir wichtig, mich an den positiven Dingen zu orientieren und den Fokus immer auf den leisen Momenten zu lassen, wo Menschen gemeinsam in eine Richtung schauen. Andernfalls wäre ich in so einer autobiografischen Handlung ertrunken. Was ich damit sagen will: Allein bei unseren FIlmen hatte ich Jahre Zeit, um mich in der Art der Erzählung zu üben und darin, die eigenen Dämonen nur nach und nach ans Licht zu lassen. Bei meiner Graphic Novel „Seelenfresser“, an deren dritten Buch ich schon ziemlich lange nebenbei arbeite, merke ich auch immer wieder, wie ich Widerstände überwinden muss, um die Geschichte weiterzutreiben, weil ich mit den Figuren mitgehe und sehr viel eigenes hineingepackt habe, dessen Ausformulierung oftmals quälend ist. Die Leser:innen sollen dann sanft durch die Handlung gleiten können und von dem Entwicklungsprozess, der zur fertigen Seite führt, soll er gar nicht so viel mitbekommen. Da kann ich jeden Künstler verstehen, der sich davor scheut, die moosbewachsenen Steine in seinem Seelengarten hochzuheben, weil unter jedem irgendetwas lauern könnte. Für mich selbst lohnt sich diese Art der Herangehensweise und ich kann sie auch jedem empfehlen. Mir verschafft so eine Arbeit mehr Klarheit und man gewinnt an Selbsterkenntnis und lernt, seine Selbstzweifel und die Ohnmacht zu meistern.